ナラティヴ・セラピーの外在化、そして最近では中動態という表現について検討をしていく過程で、主語の扱いについていろいろと考えることがあった。同じことを思ってくれた知人が、まさしくそのことを扱っている書籍を見つけてきてくれた。早速読んでみたので、このことについて少し綴ってみたい。

これによって、失われたとされている中動態について、かなり明確に理解できそうなのである。

著者である金谷武洋さんが述べたいことは、日本語の文章において、よく説明されるように、本来あるべき「主語」が省略されているという考え方は、英語の文法を日本語に当てはめて説明しようとするときの生じる誤解である、ということである。そして、日本語においては、文章において主語がなくても、文章として成立するのだということである。

つまり、文章を考えるときに、主語+述語+(目的語)(補語)のような構文を思い出すのだが、日本語の場合には、述語の部分だけ文として成立しているのだという。本書において、このことを具体的な例を示しながら、検討を加えていく。

本書からひとつ例を引っ張ってみよう。(金谷, 65頁)

「秋刀魚を三枚におろします」という料理本の解説を考えてみる。

ここでの主語は、WeまたはYouが省略されていることを想像できるだろう。しかし実際に、「私たち」または「あなた」をつけてしまうと、別の意味が生まれてくるというのだ。

「私たちは、秋刀魚を三枚におろします」(本書の解説によると、「他の人たちはそうはしませんが」という意味が加わって、違う文になってしまうという意味になってしまうというのだ)

今まで考えてもいなかったのであるが実に興味深い。このような例証をしながら、日本語は、主語がなくても文章が成立することを示してくれる。論説は実に説得力があるものであると感じた。

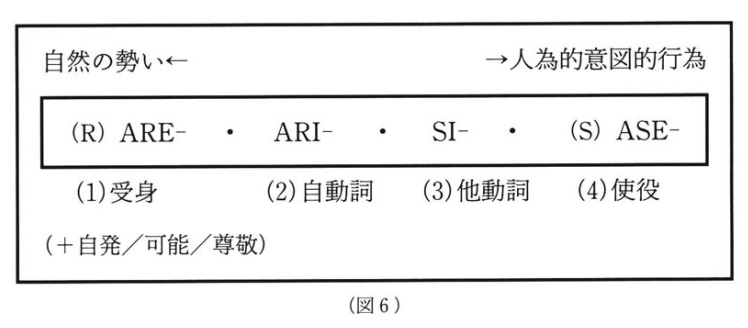

私にとってさらに興味深いことは、次の点である。文を、受け身、自動詞、他動詞、使役と分けることができるが、これらが意味することを連続線にして考えることができるというのである。

著者は、文の区分をこの4つから始めて、ここに漏れているものを加えながらより詳細なものとしている。ここで私が取り上げたいのは、文の区分の話ではないので、一番シンプルなところで検討してみたい。

さて、その連続線というのは、〈自然の勢い〉←→〈人的意図的行為〉というものである。その図を転記する(金谷, 203頁)。

つまり、(1)や(2)においては、「人間のコントロールの機会ない自然の勢い」を表現する。(3)や(4)においては、人の「人為的意図的に」行為することを表現する。

ここまでくると、能動対受動の世界で失われてしまったとされる「中動態」が表現していたものが、日本語においてはまだ存在しているのでないかと考え始めることができる。そのことについて、著者が次のように述べる。

実はインド・ヨーロッパ語にもこの「人為・自然」の対立が昔はあったのだ。それが古典ギリシャ語やサンスクリット語の「中動相」と「能動相」の対立である。それが現代では「中動相」が失われてしまったために、「中動相」の本来の機能はいまだに誤解されたままなのだ。しかし、その対立を今も明瞭に残す日本語や朝鮮語に立脚すれば「中動相」は解明できる。

(金谷, 230頁)

日常レベルでの日本語の自/他動詞の実際の機能対立は依然として健在だからだ。我々は自/他動詞を本来の機能差で問題なく使用はしているのである。ただ、英文法もどきの日本語文法に目を眩まされて、それが正しく説明できなかっただけなのだ。自他の対立は昔も今も「自然:自ずから然る」対「人為:人が為す」でしかありえない。

(金谷, 233頁)

例えば欧米の研究者が頭を抱えている中動相の機能など、日本語の自他の対立の応用で間違いなく解明できるものだ。中動相とは古代ギリシャ語やサンスクリット語に見られる、形は受動態だが意味は能動態の形態素を持つ動詞グループのことをいう。これは実は日本語の言うところの自動詞なのだ。日本の学校文法と同じく主語を自明のものと考えるために見えなくなっているわけで、中動相(Middle Voice)という名称そのものに「能動でも受動でもない」と言う印欧言語学者の戸惑いが窺える。印欧諸語にも大昔は主語などなかったので、これもその時代の発想に戻れば見えてくるはずである。先入観とは恐ろしいものだ。

(金谷, 233-234頁)

中動態とは何かという説明は、國分功一郎さんによれば、次のものがいちばん適切であるという。

「能動では、動詞は主語から出発して、主語の外で完遂する過程を指し示している。これに対立する態である中動では、動詞は主語がその座となるような過程を表している。つまり、主語は過程の内部にある」(バンヴェニスト, 1966)。

(國分, 81頁)

バンヴェニストだけが、能動態との対立において、かつ、能動態それ自体を再定義しつつ中動態を定義している。言い換えれば、彼だけが、現在のパースペクティヴを相対化したうえで、能動態と中動態を対立させていたパースペクティヴの復元を試みている。それに対し他の論者たちは、自分たちがそのなかに浸っている能動対受動というパースペクティヴを少しも疑わずに中動態の意味を論じている。

(國分, 83頁)

バンヴェニストのこの定義は、何度呼んでも理解するのに苦労するのだが、金谷武洋さんの言うように、「能動対中動」の世界とは「人為・自然」の世界ととすると、どれだけすっきりすることか。これは理解できる。

自動詞対他動詞のことをもう少し調べて、自分の理解をもうすこししっかりと落とし込む必要があるが、中動態を使うということについて、必要以上に神秘化する必要はなくなりそうである。